Aveiro, Portugal, 23.09.2025

Am 23. September 2025 stellte Prof. Dr. Andreas Lanig an der University of Aveiro (DeCA) im Rahmen der Learn X Design seinen Vortrag „Stories and Shaping – How Narrative Methods Enhance Decentralized Studio Learning“ vor.

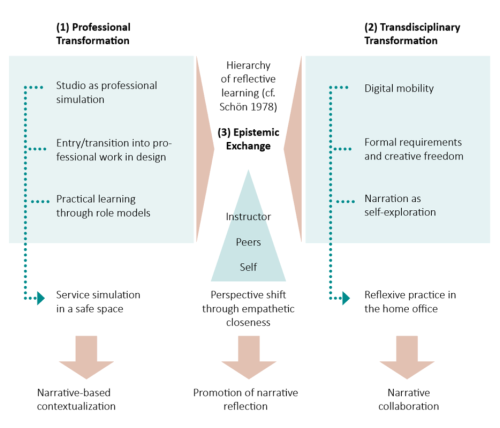

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse einer längsschnittlichen Interviewstudie im Kommunikationsdesign-Fernstudium. Im Zentrum stehen drei Transformationsdimensionen des hybriden Studiolernens: berufliche Transformation, interdisziplinäre Transformation & Metakognition sowie epistemischer Austausch. Die Arbeit zeigt, wie narrative Interventionen (z. B. Mini-Cases, Probehandeln, strukturierte Reflexionsprompts) in dezentralen Studios Zugehörigkeit, Identitätsbildung und Kompetenzaufbau sichern.

Damit knüpft der Vortrag an die Forschungslinie der Forschungsstelle Designtheorie und Designdidaktik an, die Lanig mit seiner Promotion „Virtualisierte Fernlehre in gestalterischen Fachbereichen“ (ausgehend vom seit 2011 etablierten Online-Studiengang) begründet hat – und führt sie empirisch und didaktisch-praktisch fort.

Ausgangsfrage und Relevanz

Wie beeinflussen digitale/hybride Studio-Umgebungen soziale Beziehungen und Identitätsbildung im Designstudium – und welche Rolle spielen Narrative dabei?

Die Frage ist grundlegend für die Designpädagogik in dezentralen Lernsettings: Wenn physische Co-Präsenz und das traditionelle Modelllernen im Atelier nur punktuell möglich sind, müssen Sprache, Erzählung und Artefakte die soziale und fachliche Funktion des Studios tragen. Das betrifft insbesondere berufsbegleitend Studierende und Quereinsteiger:innen im Fernstudium.

Methodischer Zugang

- Feld: Kommunikationsdesign-Fernstudium an einer deutschen Fernhochschule (hybride/online Lehrpraxis).

- Design: 13 narrative Interviews mit sechs Studierenden (je 2–3 Gespräche über ein Semester), ergänzt durch Artefakte (Skizzen, Prozess-Logs, Lerntagebücher).

- Triangulation: Interviews mit Lehrenden („Dunkle Materie“/Lehrsignaturen) zur Spiegelung studierendenseitiger Narrative.

- Auswertung: Themensammlung → Kategorienbildung (induktiv/theoriegeleitet) → interpretative Analyse der Sequenzen mit Blick auf sprachliche und symbolische Praktiken.

Zentrale Ergebnisse (Transformationsdimensionen)

1) Berufliche Transformation – Story as Model

In der digitalen Umgebung ersetzen bzw. ergänzen Erzählungen das klassische „Lernen am Vorbild“. Kurzformate (Mini-Cases, Failure Stories, Think-aloud-Demos) machen Entscheidungen, Fehler und Revisionen sichtbar. Dadurch entsteht Sprache für professionelles Handeln; Selbstvertrauen, Rollenverständnis und Habitus wachsen.

2) Interdisziplinäre Transformation & Metakognition

Hybride Studios fördern Rollenwechsel (Research, Strategie, Text, UX, Gestaltung). Narrative Selbstbeschreibung (What for? / Why?) schafft pädagogische Distanz und strukturiert komplexe Entwurfsentscheidungen in klare Episoden. Dezentralisierung ermöglicht Passung zu Beruf/Familie, verlangt aber Autonomie und Selbststeuerung – unterstützt durch strukturierte Reflexionsprompts, Retros und Cross-disciplinary Crits.

3) Epistemischer Austausch – Narrative als Vehikel für Kompetenz

„Epistemisch“ meint Wissen und Urteilskraft: wie wir vorgehen, abwägen und begründen. Dieser Austausch verläuft im Dreischritt Lehrperson → Peers → Selbst. Gemeinsames Erzählen (Praxis-Episoden, biografische Motivationen) lässt implizites Wissen zirkulieren und in handlungsfähige Kompetenz übergehen; zugleich stiftet es Zugehörigkeit (Community of Practice).

Pädagogische Implikationen (auf Lehrhandeln übertragbar)

- Digitale Gemeinschaft aufbauen: kurze Erzähl-Rituale (Kick-off, Mid-crit, Retro), Sichtbarkeit durch Show-and-Tell und Prozess-Logs, Peer-Rollen (Crit-Buddies).

- Narrative gezielt rahmen: 5-W-Leitfaden (Wer? Was? Wie? Wozu? So-what?), bewusste Failure Stories, Think-aloud-Demos; Gegenstands-/Bild-Anker zur Werteklärung.

- Vom Curriculum zur Kompetenz: nach jedem Inhalt Transfer-Frage („Wie setzt du das nächste Woche um?“), Role-rehearsal im Safe Space, feste Feedback-Rhythmen, klare Prompts.

- Lehrsignaturen reflektieren: „Dunkle Materie“ des Lehrhandelns sichtbar machen (persönliche Überzeugungen, situative Improvisation, relationale/ emotionale Dimension) und bildungsethisch rahmen.

Einordnung in die Forschungslinien der Forschungsstelle

Die Forschungsstelle Designtheorie und Designdidaktik verfolgt mehrere, aufeinander bezogene Linien, in die der Vortrag systematisch einfließt:

- Studio-Lernen in digitalen/hybriden Kontexten: Weiterführung der Promotionsarbeit zu Virtualisierung und Dezentralisierung des Ateliers.

- Narrative Didaktik & Reflexion: Erzählbasierte Formate als Träger von Identitätsbildung, Zugehörigkeit und Kompetenz.

- Lehrhandeln & Curriculum („Dunkle Materie“): Analyse von Lehrsignaturen und ihrer Wirkung auf Lernkultur und Community-Building.

- Zielgruppen im Wandel: Anschlussfähigkeit für berufsbegleitend Studierende und Quereinsteiger:innen; Zugehörigkeit zur Designdomäne als pädagogisches Ziel.

Der Vortrag operationalisiert diese Linien empirisch und liefert konkrete Mikro-Praktiken, die in Modulen, Projekten und Prüfungsformaten skaliert werden können.

Warum weiterer Forschungsbedarf besteht

Hybride Ateliers sind soziale-mediale Infrastrukturen, keine reinen Techniksettings. Welche Narrationen, Artefakt-Formate und Feedback-Rhythmen Zugehörigkeit und Kompetenz in unterschiedlichen Studienphasen am besten stützen, ist weiterhin differenziert zu untersuchen (z. B. internationale Vergleiche, disziplinspezifische Varianten, Wirkungen auf Prüfungsleistungen und Berufseinstieg).

Ausblick

- Programmatische Evaluation narrativer Mikro-Praktiken (Wirksamkeit, Studierendenwohlbefinden, Transfer in die Praxis).

- Internationale Kooperationen zu Communities of Practice in Fern- und Hybridstudiengängen.

- Design-for-Equity: Narrative Formate zur Unterstützung heterogener Lernvoraussetzungen und Biografien.